保育料は年度途中で変わることがあるって知っていますか?そこで今回は、保育料の見直しについてFPが解説します。

保育料見直しの時期はいつ?どうして行われる?

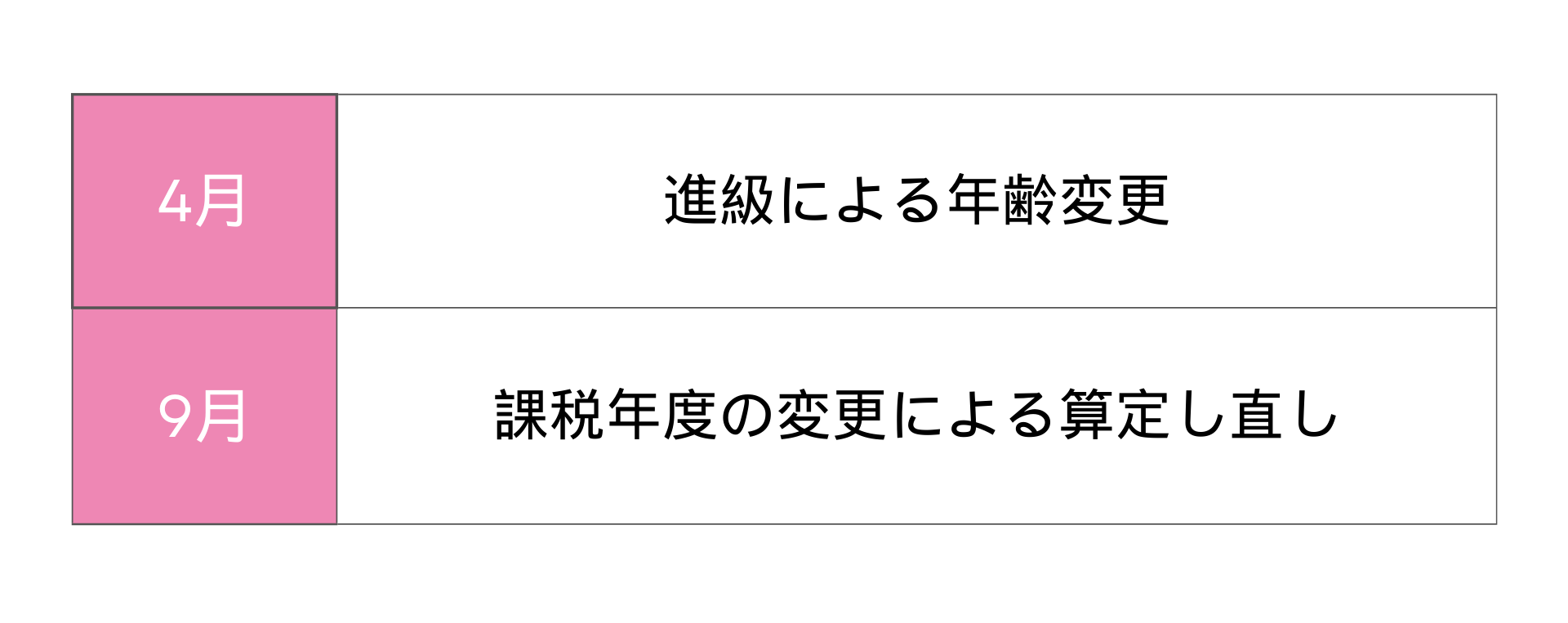

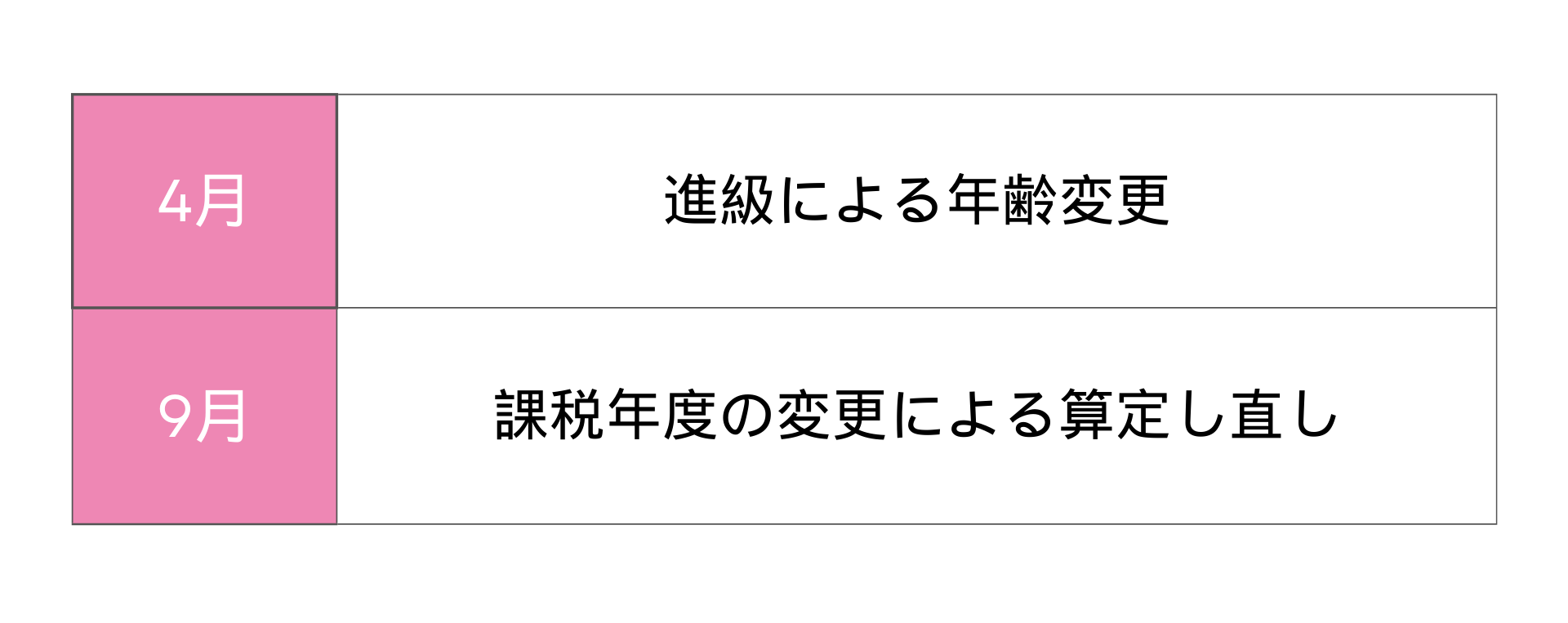

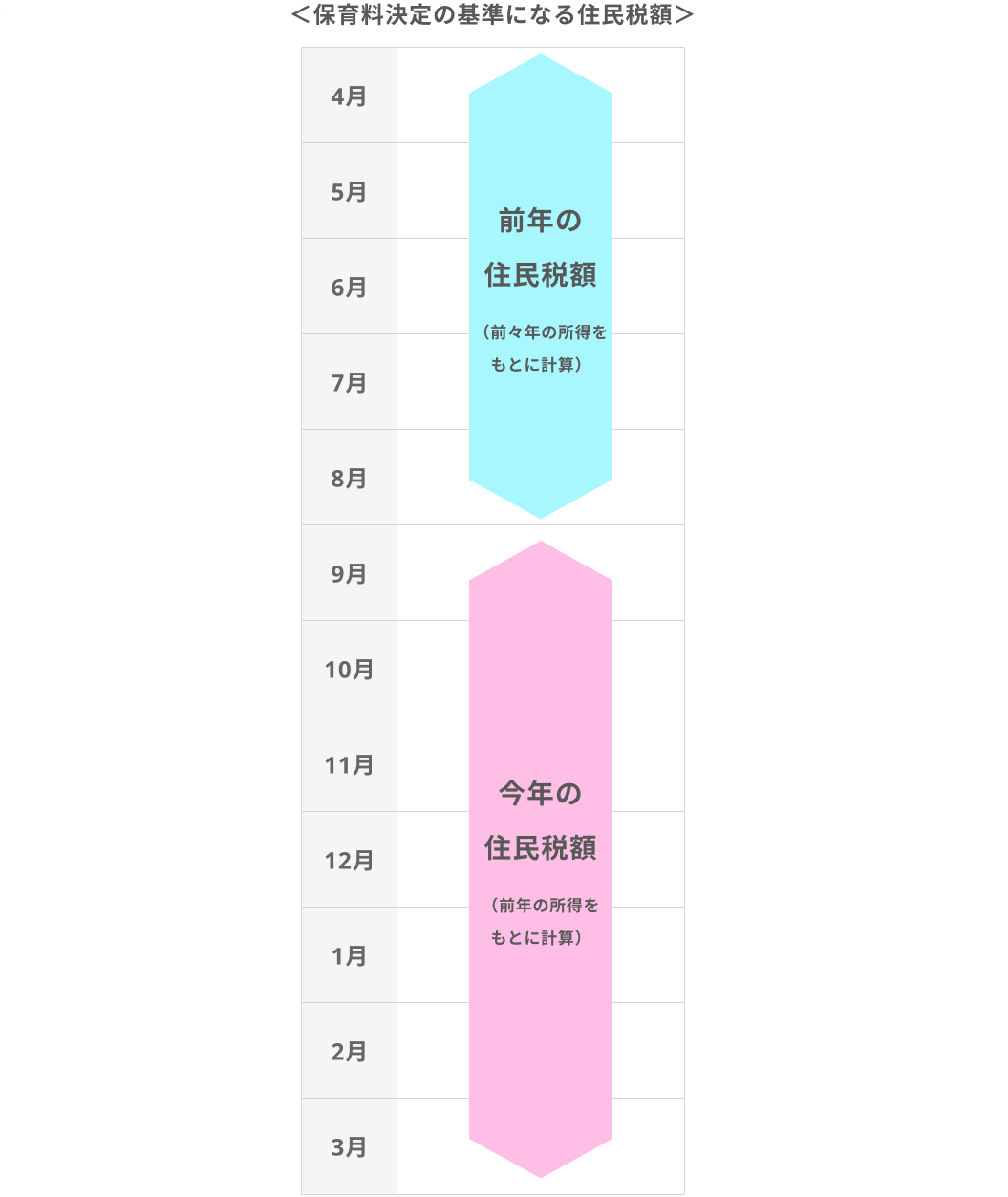

保育料の見直しは4月と9月の年2回行われます。それぞれの時期に見直しが行われる理由は以下のとおり。

4月は学年も上がるため、保育料が変わることがあるというのは想像しやすいかもしれません。

たとえば(保育料が高い)0歳児クラスから1歳児クラスに進級した、2歳児クラスから3歳児クラスに進級したので幼保無償化の対象になる、という理由で保育料が変わるケースが当てはまります。

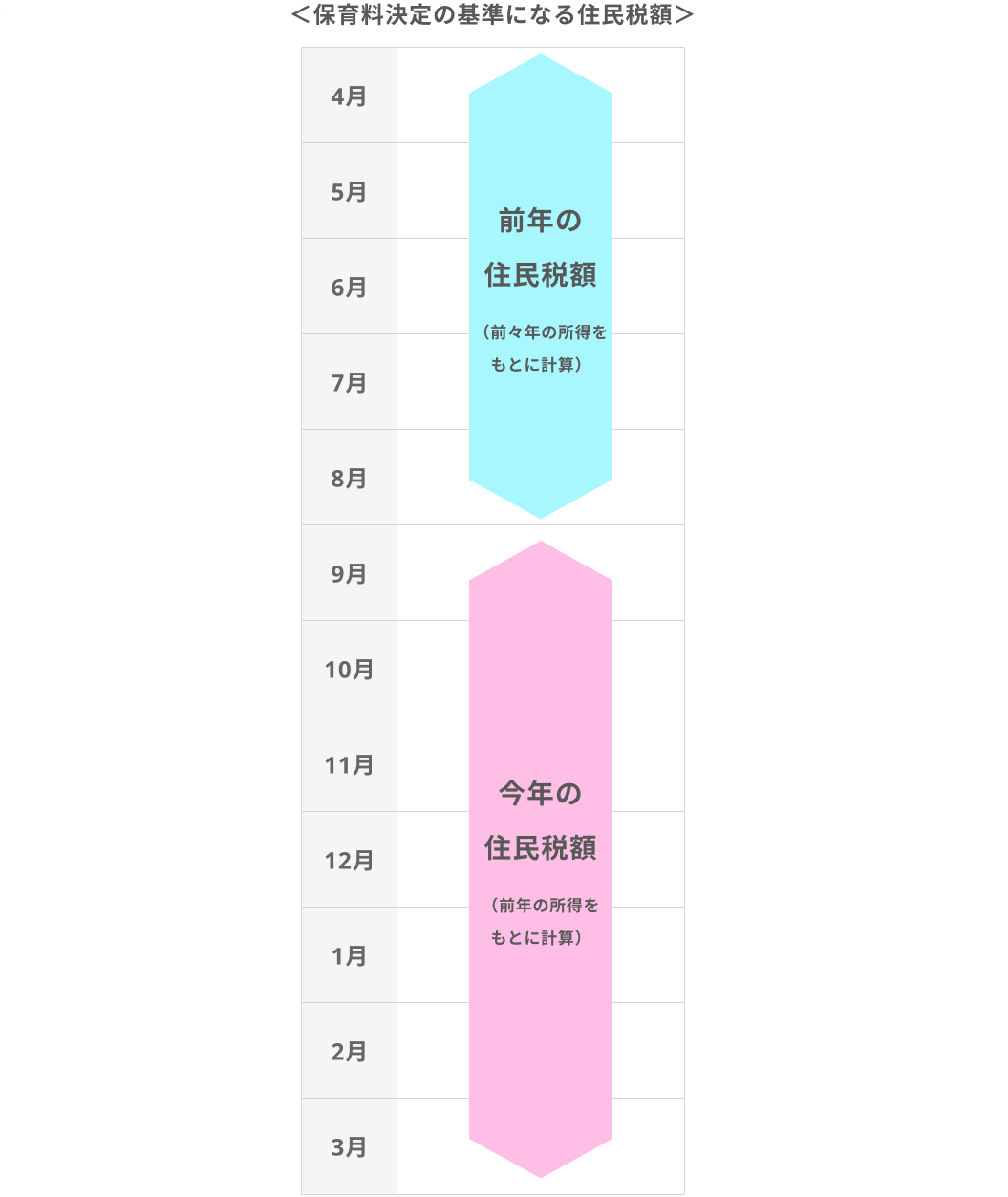

それでは、なぜ年度半ばである9月にも保育料の見直しが行われるのでしょうか?それは

住民税額が確定する時期に理由があります。

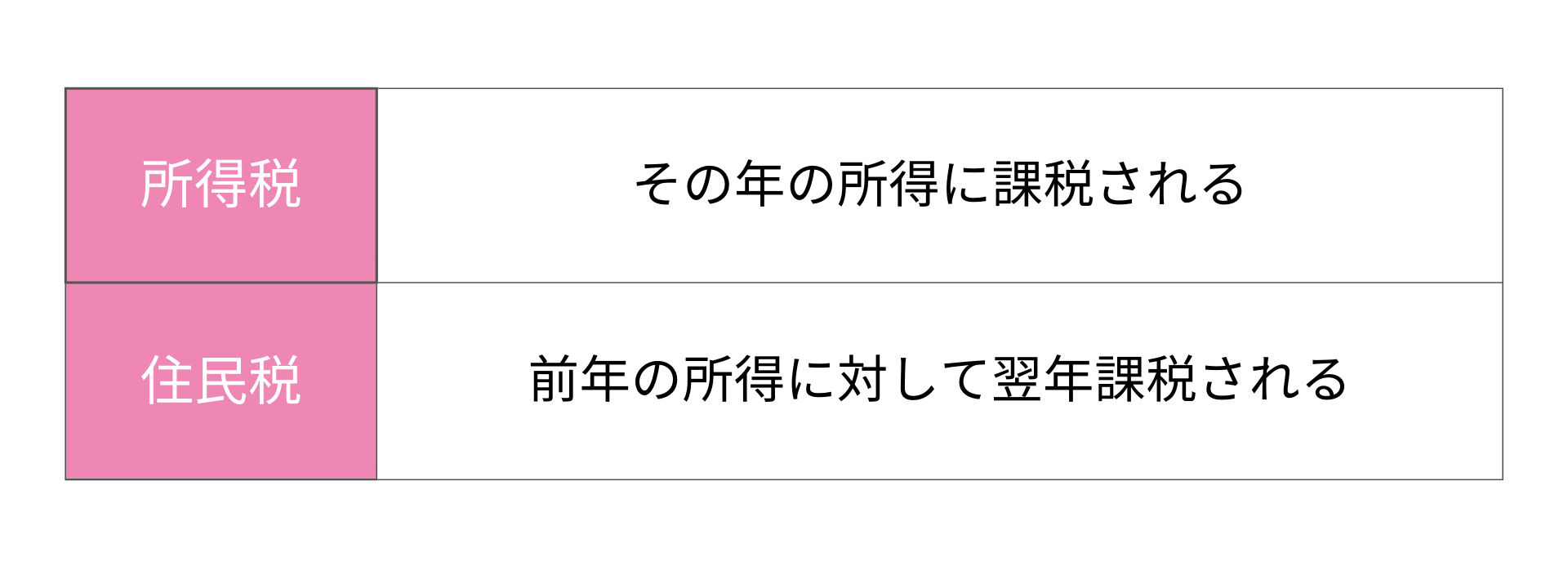

保育料は世帯の住民税額をもとに決定されるのですが、

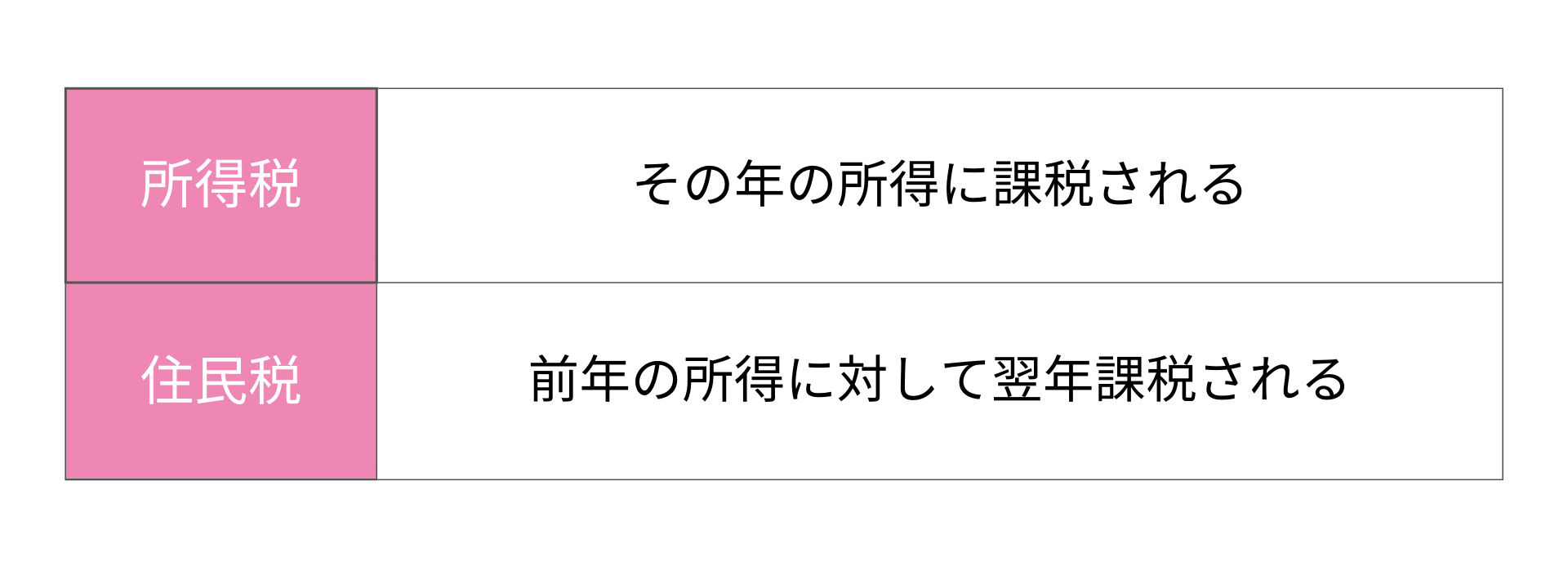

住民税は所得税と異なり決定されるまで少しタイムラグがあることをご存じでしょうか?

住民税の課税額が決まるのは毎年5月頃なので、4月だとまだ住民税額が決まっていません。

そのため、

4月~8月の保育料は前年の住民税額(前々年の所得)をもとに計算され、9月~翌年3月までの保育料は今年の住民税(前年の所得)をもとに計算されるのです。

ちなみに毎年5月~6月頃にはお手元に住民税決定通知書が届くので、9月以降の保育料が気になる方は、ぜひ

通知書の「区(市町村)民税所得割額」の欄を確認してみてくださいね。

保育料の見直しの仕組み

保育料は以下の要素によって決められます。

☑ 父母の住民税の合算額

☑ 子どもの年齢

☑ 兄弟区分(第1子か?第2子か?など)

☑ 利用時間区分(保育標準時間・保育短時間)

9月の保育料見直しで一番重要となってくるのが、

住民税額です。収入に対して公平な負担を求めるという仕組みのため、

保育料は住民税額をもとにして決定されます。

そのため、

前年より収入が上がると住民税額がアップし、保育料の区分が変われば結果的に保育料が上がることもあります。

特に

育休から復帰されたばかりの方や、時短勤務からフルタイムに戻した方は要注意。住民税額が前年より上がると、9月の保育料見直しにより保育料がアップしている可能性があります。

産休育休と保育料の見直しの関係

保育料が上がる理由で特に多いのは、

産休育休明けによる収入アップです。そもそも産休中に受け取る「出産手当金」や育休中に受け取る「育児休業給付金」は非課税となっています。これらの手当は課税所得にカウントされないため、手当を受け取っていた時期の住民税は安くなり、結果的に保育料を安く抑えられていました。

しかし、いざ仕事に復帰すると当然ですが収入(正確には課税所得)が増えるので、住民税額もアップします。そのため、産休育休から仕事に復帰すると保育料がアップする方が多いのです。

なお、保育料の計算に使うのは「世帯の住民税額」であるとお伝えしました。

夫婦ともに育休をとると世帯の住民税額をより抑える効果があります。「育休をいつまで取るか?」については働くママパパにとって悩ましい問題ではあるものの、

育休を取れば保育料を抑えられるという側面もあります。育休を取る際にはぜひ保育料のことも計算に入れてみてください。

育休以外に保育料を賢く抑える方法

育休を取ると保育料を抑えられることはわかったものの、「もう仕事に復帰してしまったからこの方法は使えない!」という方もいらっしゃることでしょう。そのような人におすすめの情報を紹介します。

実は今からでも使える

「住民税の控除を増やして保育料を抑える方法」が存在します。ここでは3つの方法を見ていきましょう。

【1】iDeCoに加入する

【2】年金を追納する

【3】生命保険料控除を活用する

【1】iDeCoに加入する

1つ目は、

iDeCo(イデコ)に加入する方法です。

iDeCoは正式には「個人型確定拠出年金」といい、国が用意した任意で加入できる私的年金の一つです。このiDeCoは年金である以上、将来に向けて掛金を積み立てつつ、自分で運用する必要があります。ただし

拠出した掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、その結果として所得税はもちろんのこと住民税も抑えることができるのです。

iDeCoは会社員だけでなく自営業の方や公務員の方など、国民年金の被保険者であれば誰でも加入できるので、iDeCoに加入した方がいいのか?迷っている方は、保育料の軽減というメリットも考慮してみてもよいかもしれませんね!

iDeCo公式サイト

https://www.ideco-koushiki.jp/guide/

【2】年金を追納する

2つ目は

「年金の追納」という方法です。こちらの年金というのは公的年金のことです。

学生時代などに学生納付特例制度を利用して保険料の納付猶予期間がある方は、年金を追納することで将来受け取る年金額を増額できるだけでなく、追納した年に社会保険料控除を受けられるのです。社会保険料控除を受けられると、結果として住民税の控除が増えます。

ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間だけ。10年を過ぎてしまうと追納できないので注意しておきましょう。ご自身が

まだ年金を追納できるか?については、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できるので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。

国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

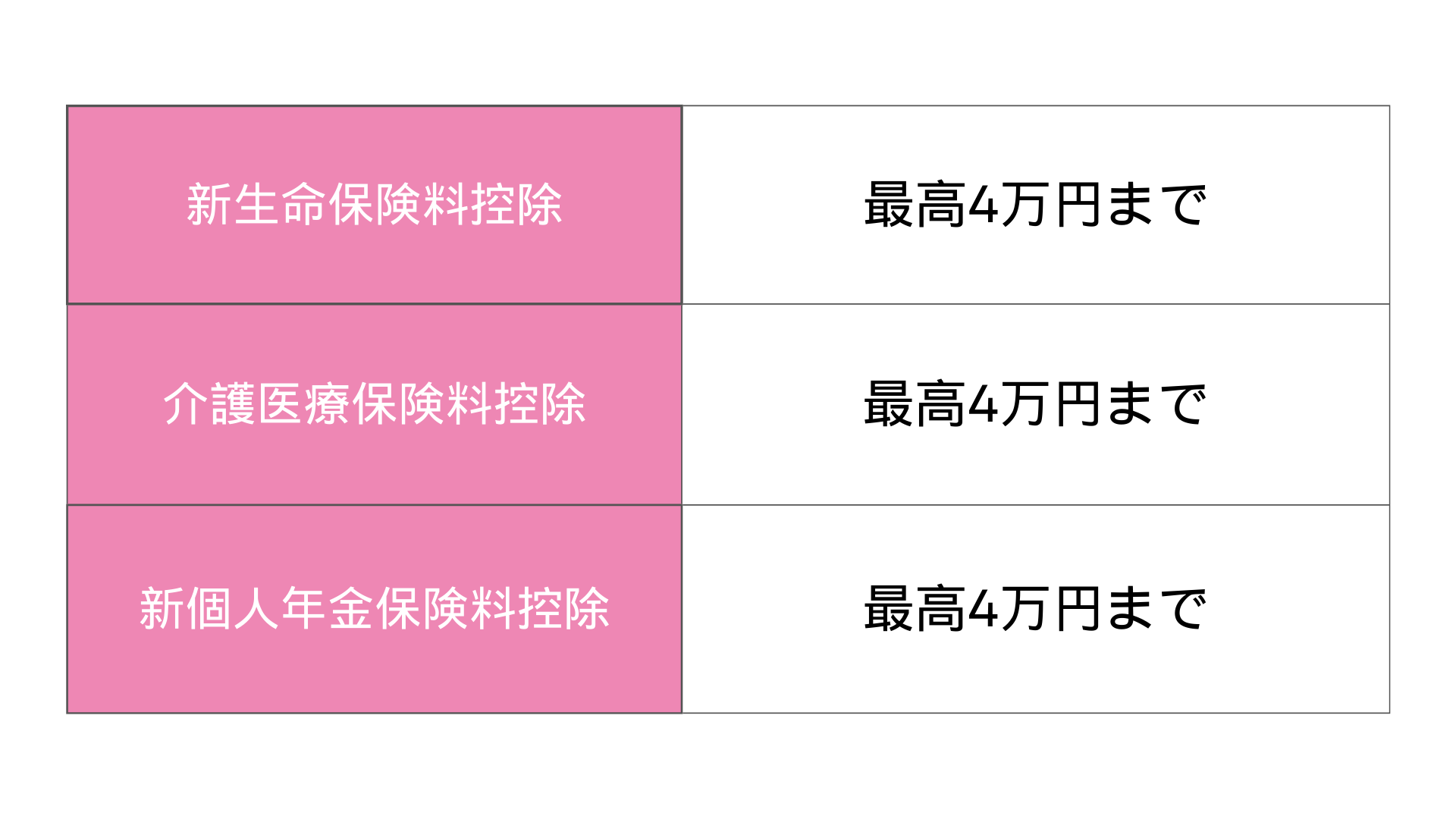

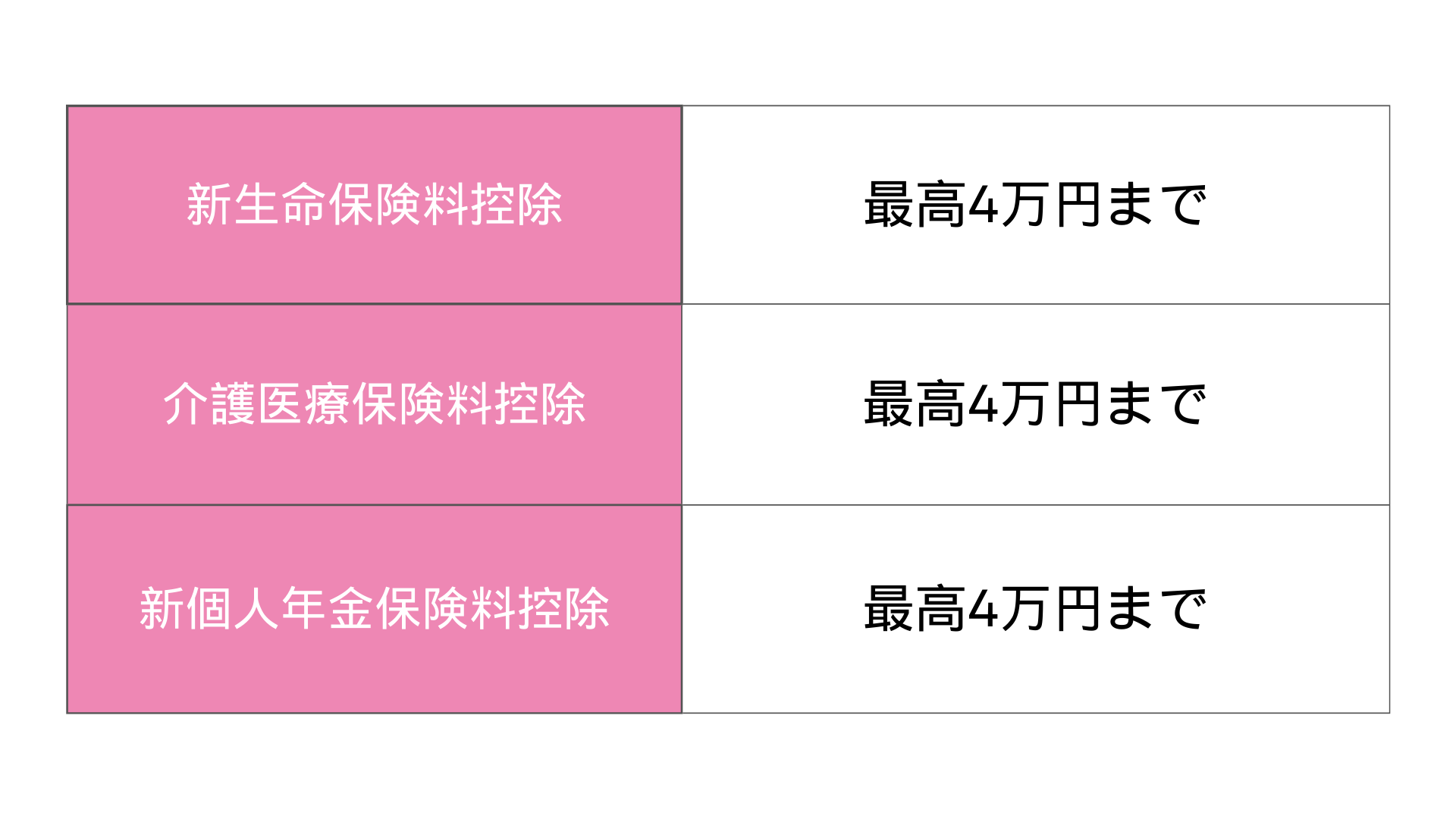

【3】保険料控除を活用する

3つ目は

保険料控除を利用する方法です。

たとえば生命保険や医療保険などに加入して保険料を払うと、保険料を払った分は保険料控除を使えます。この保険料控除を使えばiDeCoや年金の追納と同様に住民税を抑えられるので、結果的に保育料を下げる効果があります。

子どもが生まれる前から加入している保険をそのままにしている方や、学資保険を検討されている方は、これをきっかけに保険を見直してみるのもよいかもしれませんね。

ただし、保険料控除には以下のように上限があります。

保険料控除に関しては支払った保険料がすべて控除対象となるわけではありません。その点はご注意ください。

出典:国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

ふるさと納税は保育料の計算には関係ない

ここで「ふるさと納税でも保育料を下げることができるのでは?」と思った方はいませんか?

結論からいうと、

ふるさと納税は保育料の計算には関係ありません。もちろんふるさと納税でも住民税の控除は受けられるものの、

ふるさと納税は寄付金控除(税額控除)といって、控除されるタイミングが異なるのです。

実際に自治体のサイトにも、保育料の算定に寄付金控除は該当しない旨が書かれていることも。このように、ふるさと納税は保育料の計算には関係ありませんのでご注意ください。

保育料は3歳からは無償化対象。上手にやりくりして乗り切って

子どもの保育料が高くて大変だなと思っていたのに、この時期に保育料決定通知書が届いてさらに負担を感じている方もいらっしゃることでしょう。少しでも保育料を抑えたいと思うなら、今回ご紹介した方法を活用して住民税の控除額を増やしてみるのはいかがでしょうか?

ただし、

保育料がかかる0~2歳児の時期を乗り越えれば、3歳児クラスから無償化対象となります。さらに最近は、地方自治体の施策で2人目以降の保育料が無料になっているところも見受けられるようになってきました。

行政の子育て支援策は日に日に進化してきていますので、

お住まいの自治体のサイトをこまめにチェックしてみてくださいね。

保育園に預けられないときにはベビーシッターを

保育園は働くママパパには強い味方です。しかし、子どもが体調を崩すと保育園を利用できない日もあります。もちろん病児保育を利用できればよいものの、場所によっては整備が追いついていないことも。どうしてもお仕事を休めない!というときのために、

病児保育が可能なベビーシッターを見つけておくことをおすすめします。

一見「ベビーシッターは高い」と考えがちですが、最近は

行政による助成や民間の福利厚生サービスでも割引が受けられることがあります。自分が受けられる割引があるかどうかは、以下の記事を参考に調べることができます。

ベビーシッターを依頼するならまず確認!自分が使える割引・助成の調べ方ガイド

保育園で子どもが風邪や感染症などをもらってくる確率も高いものです。子どもを預ける場所は保育園が第一ですが、預けられないときの代替策も考えておきましょう。

今すぐベビーシッターを依頼してみる

キッズラインならサポートを頼めるシッターが見つかる

ベビーシッターや家事代行サービスを運営する「キッズライン」には、育児のサポートをお願いできる

ベビーシッターが数多く登録しています。初めてのシッターに保育を依頼する際には、顔合わせまたは事前面談が必要なので、まずはよさそうだなと思った人に連絡を取ってみましょう。自宅の近くで対応してくれるシッターを見つけておけば、残業でお迎えに間に合わない、病児保育を頼みたい、といった子育てのさまざまな場面で力になってくれるはずです。まずは無料で登録してシッターさんを検索してみましょう。

今すぐベビーシッターを依頼してみる

■監修:ファイナンシャルプランナー 坂口 恭子

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。webライターとしてマネー記事や子育てに関する記事を執筆するかたわら、ブログやSNSを通じて難しいお金の話をできるだけわかりやすく発信しています。

▼あわせて読みたい

0歳児の保育園料金はなぜ高い?準備費用はいくら必要?

幼児教育や保育の幼保無償化、対象は?手続きは必要?

求職中だと保育園に入れない?!負のスパイラルから抜け出す対応策【FP監修】

▼記事一覧に戻る

KIDSLINE編集記事一覧

▼TOPページに戻る

KIDSLINE TOPページ