毎日使うキッチンは、家の中でもスッキリときれいな状態を保ちたい場所ですよね!ですが、毎日使うからこそ散らかりやすいのも事実。どうやったらきれいな状態を保てるのだろう?と悩みを持つ方も多いのではないでしょうか

そこでこの記事では、家事サポーターとして活躍する片岡知津さんに監修していただき、プロの目線からキッチン掃除のステップやアイデアをわかりやすくご紹介します。ぜひキッチン掃除の参考にしてみてくださいね。

キッチンが片付かない理由3選

キッチンをスッキリキレイに片づけるために、まずは片付かない理由を整理してみましょう。片付かない理由は大きく分けて「人」「食品」「道具」の3つがあります。この3つをそれぞれ説明していきます。

片付かない理由その1「人」

・キッチンは料理をする人だけでなく、何か飲むためにコップを出したりと家族みんなが使う場所であるため、散らかりやすく見た目のすっきり感がキープしにくい

・主に料理を作る人の目線で収納されていることが多いが、家族みんなにわかりやすくした方が便利ということに気が付きにくい

・料理を作ることに意識がいっているので小さな不便に気が付いても後回しにしてしまう

片付かない理由その2「食品」

・食品は流動的に入れ替わるので、一度整理してもすぐに散らかってしまうことが多い

・1回で使い切らずに数日〜数カ月継続して使うものが多く、管理しづらい

・生鮮食品や乾物、調味料など分類の構成要素が複数あるので、どう決めて良いのかわからない

・冷蔵、冷凍、常温、子どもの目に触れたくない、重さ、使用頻度など収納時の条件が多い

片付かない理由その3「道具」

・子どもの成長により使うアイテムが変わる

(ex哺乳瓶→スパウトマグ→プラスチックコップ→陶器やガラス)

・大きさ、形、用途が色々あり、それでなければできない役割があることが多い

(サラダスピナー、スマッシャー、包丁研ぎなど)

・食品だけでなくごみや掃除用品まであり、素材も陶器、金物、紙、布類など種類が多い

・子どもやペットなどに触れてほしくないものが多く、とりあえず高さのあるキッチン台においてしまうことが多い

キッチンを片付ける4ステップ

キッチンが片付かない理由がわかったところで、次は片付け方法を4ステップにしてわかりやすくご紹介します。

ステップ1:保有しているもの総量を把握する

キッチンにあるたくさんのモノを「道具・食器・カトラリー」「食品」「掃除用品・消耗品」の3つにアイテムを分けて総量を把握します。総量を把握することで、現在の収納スペースで足りるのか、足りない場合は手放したり、どのぐらい収納スペースを追加する必要があるのかが検討できます。またその際、賞味期限の切れているものや、なくても困らないものは処分するなど、モノ自体の総量を減らすのも良いですね。

ステップ2:仕分ける

保有しているものの総量が把握できたら、スッキリしたキッチンへの第一歩です。「道具・食器・カトラリー」「食品」「掃除用品・消耗品」の3つのカテゴリーごとに仕分けていきましょう。

■道具・食器・カトラリー

使用頻度を軸に分けます。同じ用途のものが2つ以上ある場合は要検討。麺棒やケーキサーバー、栓抜きなど多くの場合ひとつで足りることが多いので、その場合は1つに絞ったり、不要なものは取り除いたりすることが大事です。

■食品

賞味期限を軸に仕分けます。その際、賞味期限の切れたものは処分しましょう。また賞味期限の近い食品はわかりやすくまとめておくことで、無駄にしてしまうことを防げます。日頃から、食材を無駄にしないように、賞味期限を意識しておけると良いですね。

■掃除用品・消耗品

色々な場所に置いてしまうことが多いキッチンで使う掃除用品と消耗品。これらをまずは集めることが大事です。布巾やラップ、アルミホイル、食器用洗剤など意外と場所をとりますよね。

ステップ3:片付ける場所を決める

片付ける場所を決める際にポイントが2つあります。このポイントをおさえた上で片付ける場所を決めると、格段に使いやすいキッチンになりますよ。

ポイント①本来の収納場所をベースに場所を決める

食器は食器棚、食品は冷蔵庫、キッチン下収納は道具と重いものを中心に振り分けます。吊戸棚がある場合、どこまで手が届くのかを確認しましょう。普段使いするものは、手が届く範囲に収納することが大事です。掃除用品は高さがあるものがあるので、引き出しなどの高さにも配慮してください。

ポイント②使用頻度ととりだしやすさ、重さを考え場所を決める

基本的には使用頻度の高いものは手前の取り出しやすい位置に、低いものは奥の方に収納するのが基本です。普段使いする食器やコップ、ラップ・ホイル系やキッチンペーパー、布巾の配置から決めると良いでしょう。

一度置き場所を決めたら、他の場所に置かないことを徹底するのも大事です。これは誰か一人だけが徹底するのでは意味がないので、家族全員で取り組めると良いでしょう。小さいお子さんがいるご家庭は、ラベリングするなどの工夫をしても良いですね。

また重いものは落ちると大変なので、下の方に収納した方が安全です。すぐに使うものはフックを使用して吊るす方法もありますよ。

ステップ4:収納する

ステップ3で決めた場所に収納していきます。その際、カゴや仕切りがあると収納しやすく使い勝手も良くなるので、事前に準備しておくとスムーズに収納できます。サイズや幅がぴったりだとインテリア的にもすっきり見えますよ。100円ショップなどでも、さまざまな種類の収納ケースが揃っているのでぜひチェックしてみてくださいね。

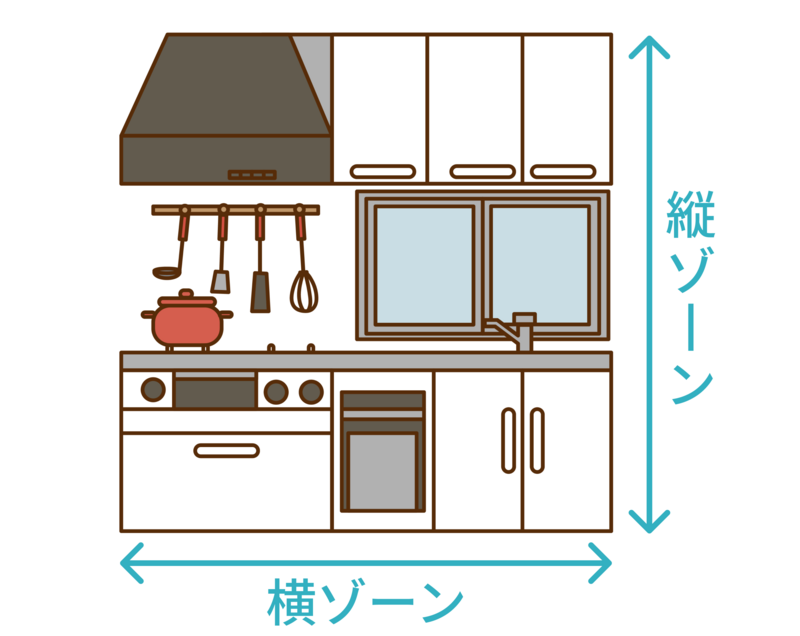

キッチンの片付けポイントは「縦・横ゾーン」

片付けの際に覚えておきたい大事なポイントをお伝えします。それは、キッチンの「縦ゾーン」と「横ゾーン」!それぞれ説明していきます。

■縦ゾーン

吊戸棚から足元までの収納を縦割りした箇所のこと

「上段(吊戸棚)」「中段(キッチン下収納 上部)」「下段(キッチン下収納 下部 ※ない場合もある)」

■横ゾーン

水回り、コンロなど、キッチンを作業毎に横割りした箇所のこと

「水回りスペース」「作業台スペース」「火回りスペース」に分けられます。

キッチンを使用する際は、横と縦で動きが異なるため、動きの導線に合った位置に収納しましょう。そうすることで収納効率を高めるだけでなく、使いやすくなり、散らかりづらく、きれいなキッチンを保てます。

キッチン収納のコツは使う場所に合わせること

収納場所を理解できたところで、今度はキッチンアイテムの収納を見直していきましょう。収納のコツがわかると片づけが一気に進みますよ。エリアごとにお伝えするので、参考にしてみてくださいね。

■シンク下

水を入れて使うもの(ボウル、ザル類、鍋)

水を入れて使うもの(ボウルや鍋など)を入れます。やや高さがある物や、重ねて入れたい物を入れると良いでしょう。収納ラックを用意して上下で分けると、取り出しやすくなりますし、デッドスペースをなくすことができますよ。

■コンロ下

コンロで使うもの(フライパン、魚焼き用品、フライ返しなどは立てる)

火回りでの使用頻度が高いものを入れます。コンロ下に収納することで、すぐに取り出せ、無駄な動きを省けます。ファイルボックスなどを利用して、縦にして収納するのもおすすめです。

■シンク下、コンロ下の平たいところ

大皿やホットプレートもしくは缶詰、レトルト

キッチンの最下部なので、取り出す際にしゃがむ必要があるので使用頻度が低いものを収納するのが良いでしょう。大きくて重さのある調理器具を入れるのがおすすめです。キャスターのついた収納アイテムであれば、奥にあるものも簡単に取り出しやすくなりますよ。

■作業台の上

基本は何も置かない(置くとしても食洗器やサッと使いたい道具など)

作業台の上は、いつでもすぐに作業ができるように何も置かないのが基本です。ただ配置によっては食洗機や炊飯器などの家電を置いたり、洗った食器を一時的に乾燥させている場合もあるでしょう。

■手が届く吊戸棚

紙類、弁当箱、水筒、乾物、お茶、紙皿紙コップなど(軽い)

吊り戸棚には、軽い物を入れます。下向きの取っ手付きプラスチックかごを使うことで、自分の手が届く高さ以上の範囲を活用できるでしょう。紙皿、紙コップなどをストックする場所としておすすめです。

■手が届かない吊戸棚

あまり使わないもの、季節用品、お重、製菓ラッピング

手が届かない吊り戸棚部分は、取り出すのに踏み台を必要とするため、使用頻度の低いものを収納するのがおすすめです。来客用の食事皿や季節用品、おしゃれだけど実用的でないもの、プレゼントでもらったけどあまり使わないものなど、年に1~3回程度しか使わないものを収納すると良いですね。

■食器棚(ラックなど)

一番取りやすいところに普段使う食器、高いところには客人用など使用頻度の低い食器

食器の棚もキッチンと同じく、使用頻度の高いものは立ったまま取り出せる箇所に収納をしましょう。

キッチンまわりの収納ポイント

■水切りかごはサイズに要注意!

水切りかごや食洗機を購入の際は、事前にしっかりとサイズや位置を確認しましょう。

水切りかごはシンクをまたぐタイプがおすすめです。簡易的なものを使う場合は乾いたものを所定の位置にしまって毎回干せるか考えてみましょう。

■常温の食品の仕分け

仕分け方法がいろいろありますが、「調理が必要か」で分けるのがおすすめです。例えば「ふりかけやお菓子のようにそのまま食卓に出すもの」と「カレーやシチューのルーなど調理が必要なもの」で分けます。

■シンク下収納

シンク下には排水管があるため、サイズをしっかりと確認した上でボックスなどの収納グッズを使うのがおすすめです。特に伸縮する収納は無駄なスペースを省けますし、使い勝手が良いので重宝します。

■収納スペースに余裕を持たせる

空間に余裕があると、つい詰め込んでしまいたくなりますが、できる限り余裕を持たせましょう。詰め込みすぎると出し入れしがしにくくなってしまい、片づけるのが面倒になり、出しっぱなしだと散らかってしまう原因にもなります。

キッチンの片付けは家事代行サービスに頼るのも手

毎日使っているキッチンこそ、すっきりと片付けて使い勝手を良くしたいですよね。すっきりしていると、ほしいものを探す無駄な手間も省くことができます。

キッチンの片付けはどうしても後回しになりがちだったり、自分でやると面倒だったり、時間がかかったりするので、家事代行サービスに頼るのも選択肢のひとつです。最近よく耳にする「家事代行サービス」には、片付けが得意な人も多数在籍しているので、得意な人に任せることで自分の時間を確保できたり、家族との時間を作れますよ。

キッズラインにキッチンの片付けも依頼!

キッズラインの家事代行なら、キッチンの片付けや整理整頓だけでなく水回り掃除や料理など家事全般を依頼することできます。

キッチンの片付けは範囲も広く時間も想像以上にかかるため、片付けが得意な家事サポーターに依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。片付けを丸っとお任せすることはもちろん、一緒に片付けを手伝ってもらうなど、依頼の仕方もさまざまです。

事前に登録をしておくと、依頼したい時にすぐに依頼ができます。料金は依頼ごとにお支払いいただくだけで登録や年会費などの維持費はかかりません。ぜひこの記事を見た方は登録だけでもしてみてくださいね。

▼キッズラインで片付け・整理整頓を頼む

https://kidsline.me/housekeeping/cleaning_tyding_up

キッズラインでの活動歴は、4年6ヶ月。保育士資格に加え、整理収納アドバイザー1級、整理収納教育士認定講師の資格を活かし、数多くの子育て家庭の「子どもも一緒に片付けできるようになるための収納改善」を手掛ける。家事サポーターの他、ベビーシッターとしても活躍中。

片岡さんのプロフィールページはこちら

https://kidsline.me/sitters/show/u4066191007

▼早速家事代行を依頼してみる

▼あわせて読みたい!家事代行ユーザーインタビュー

リビングを簡単に片付けるコツと収納術

片付けはどこから手を付けるべき?整理収納アドバイザーが教える正解ルート

コツを掴めば子どももできる!子どもが整理収納できるようになる方法

記事一覧を見る

KIDSLINE TOPページに戻る